필자 주: 이 글은 영화의 줄거리와 결말을 포함하고 있습니다.

무수한 맥락의 옷을 걸친 단순한 플롯

플롯이 단순하다고 해도 그 플롯을 둘러싼 맥락이 한 겹 일 수는 없다. 단순한 플롯은 때론 수많은 맥락의 겹을 뒤집어쓰고, 그 수많은 맥락의 겹은 보는 이의 관점과 그가 처한 시대와 공간의 맥락과 겹쳐져 작가가 배치한 이야기를 넘어서는 복수의 의미들을 확대 재생산한다. 영화 《울프 워커스》는 그런 작품이다.

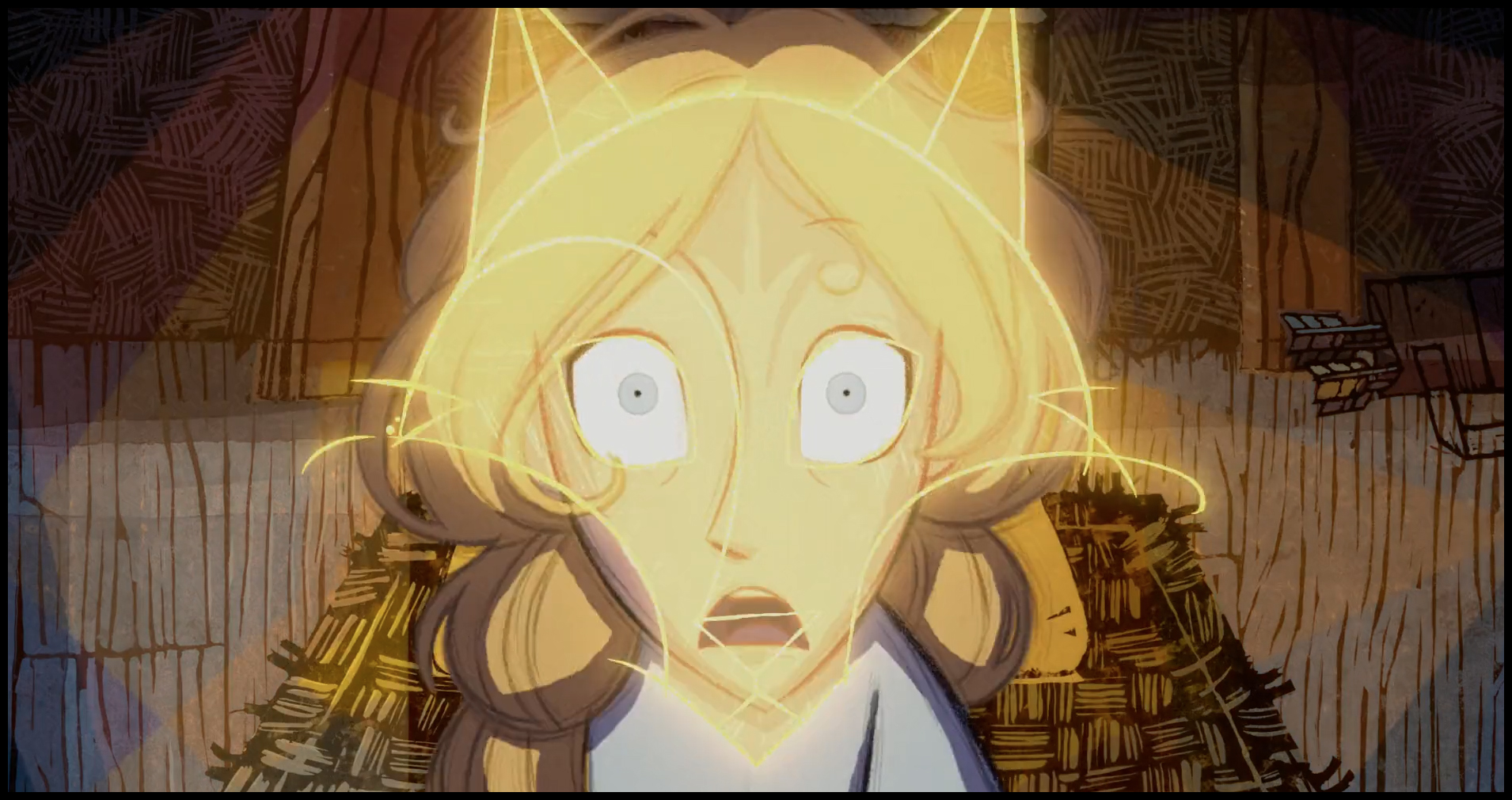

영화 《울프워커스》는 아일랜드 킬케니 숲의 늑대 소탕 임무를 맡은 사냥꾼 아빠 빌 굿펠로우(Sean Bean 목소리)의 딸 로빈(Honor Kneafsey 목소리)이 우연히 울프워커(늑대인간) 소녀 메브(Eva Whittaker 목소리)와 친구가 되고, 똑같은 늑대인간이 되어 인간으로부터 늑대들을 지킨다는 이야기다. 즉, 자유로운 숲과 야생을 파괴하려는 도시와 문명의 압제는 자연과 인간의 연결을 발견한 공동체의 연대로 극복된다는 단순한 플롯을 가지고 있다. 하지만 카툰 살롱(Cartoon Saloon) 스튜디오의 톰 무어(Tomm Moore)와 로스 스튜워트(Ross Stewart) 감독은 이 단순한 플롯에 몇 겹의 맥락을 입힌다. 아니 반대로 그 몇 겹의 맥락 속에서 영화 《울프워커스》의 단순하고 명쾌한 플롯이 나왔을 수도 있다. 플롯을 외부에서 둘러싼 겹겹의 맥락은 영화의 내부에서 무수한 의미를 확대 재생산한다

무수한 맥락의 타래와 향연: 제국주의와 자본주의에서부터 여성 퀴어 그리고 코로나 19까지

영화는 1650년 아일랜드 킬케니(Kilkenny) 숲의 나무를 베는 아일랜드 농부가 그 숲의 거주자 늑대와 맞닥뜨리는 장면과 함께 시작한다. 킬케니는 영화 《울프워커스》를 제작한 카툰 살롱 스튜디오가 위치한 곳이자, '청교도 혁명'을 일으킨 올리버 크롬웰의 가톨릭 탄압에 맞서 아일랜드 인들이 영국 왕당파와 함께 킬케니 연맹(Confederation of Kilkenny)을 결성한 곳이기도 하다. 크롬웰은 영화에서 잔혹한 점령자이자 독재자인 호국경(Lord Protector)으로 등장한다. 잉글랜드에서 늑대는 15세기 말에 이미 멸종했고, 아일랜드에서도 점차 사라지고 있었다. 하지만 1650년은 영화에서 늑대가 마을에 나타난 것처럼 늑대가 무리로 출몰해 아일랜드 마을을 어지럽혔다는 역사 기록이 존재하는 연도이다. 이 시기는 인클로저로 중세 공동체의 공유지인 숲이 농지로 사유화되고 양의 목축지로 변해 농민들은 자신의 땅에서 쫓겨나 도시를 전전하고, 자본주의의 맹아가 싹트던 시기다. 동시에 크롬웰의 기반이 되는 젠트리 층이 형성되고, 이를 기반으로 '청교도 혁명'을 일으킨 크롬웰이 1640년대 초에 시작된 가톨릭 중심의 아일랜드인들의 저항에 대한 유혈적 진압이 정점을 향해 치닫는 해, 즉 잉글랜드의 아일랜드에 대한 제국주의적 지배가 본격화된 시기다. 영화의 단순한 플롯은 이러한 변화로 킬케니의 숲이 파괴되자 늑대들이 서식지를 잃고 먹을 것을 찾아 마을에 출몰할 수밖에 없었던 역사적, 사회적, 종교적 맥락 속에서 나온 것이다.

서양사에서 늑대는 성욕과 욕망의 상징이었다. 늑대를 의미했던 라틴어의 lupa는 창녀 혹은 성적으로 왕성한 여성을 의미했고, wolf는 중세 말부터는 여성뿐만 아니라 성욕에 사로잡힌 남성을 의미하게 됐다. 늑대는 종교적, 이성적으로 통제되지 않는 주체의 상징인 셈이다. 영화 플롯의 원형인 울프워커(wolfwalker) 혹은 베어울프(werewolf)란 늑대인간은 아일랜드 오스라거의 늑대인간(Werewolves of Ossory) 설화를 바탕으로 한다. 이 설화는 여러 버전이 있다. 주요 버전은 자신의 경작지가 없는 젊은이들이 늑대가죽을 쓰고 사냥을 하러 나가는 내용을 중심으로 하는데, 다른 버전에는 개종되지 않은 이교도들이 늑대로 변한다는 내용을 담고 있다. 아일랜드에서 늑대는 인간보다 강한 존재로 이러한 앵글로색슨형의 욕망의 늑대와는 달리 경외의 대상이었다. 이를 종합하면 영화에 등장하는 늑대는 문명과 개신교를 상징하는 잉글랜드에 저항하는 자연과 가톨릭을 상징하는 아일랜드인이다. 전통의 문화와 설화의 맥락에 쌓여있는 이 플롯에 감독 무어는 코로나 19의 시대적 맥락을 더 얹는다. 즉, 코로나 19는 농지와 목축지의 확대와 포획으로 서식지를 잃은 동물들의 인간 영역으로 진출과 그로 인한 인수공통감염병(zoonosis)의 확대는 환경파괴와 대역병 시대에 영화 《울프워커스》를 새롭게 읽을 수 있음을 의미한다.

영화 《울프워커스》는 또한 신앙적 독재에 대한 세속적 민주주의의 저항, 남성 중심적 이성애에 대한 여성 퀴어들의 연대란 의미를 감추고 있다. 크롬웰은 왕정을 폐지하고 공화정을 수립했지만 종신 호국경에 취임하고, 보통선거와 신앙의 자유를 주장한 수평파(Leveller)를 탄압한 독재자였다. 역사의 크롬웰이 아일랜드 인을 억압해 토지를 몰수해 잉글랜드인에게 주고, 수십만 명의 아일랜드 인을 학살했던 것처럼 영화의 호국경은 마을 주민들을 억압하고, 늑대를 몰살하기 위해 숲을 불태우려 한다. 이러한 호국경에 대한 저항은 로빈*과 그를 숲에서 구한 메브**, 두 소녀의 연대를 통해 조직된다. 사냥꾼을 꿈꾸는 소녀 로빈과 자유로운 영혼의 메브의 연대는 호국경과 영국군의 공세로부터 숲과 늑대를 지키는 동력이 된다.

* 셰익스피어의 <한 여름밤의 꿈>에서 사랑의 묘약을 뿌리는 요정 퍽(Puck)의 이름 또한 로빈 굿펠로우다.

** 메브는 아일랜드 신화의 한 계열에 등장하는 여왕의 이름이기도 하다.

대립과 대비를 통한 긴장: 인간의 높음과 늑대의 낮음, 도시의 각과 숲의 원, 종교적 족쇄와 세속적 자유

영화가 관객의 관심을 끄는 가장 기본적인 방식은 긴장의 유지다. 긴장은 캐릭터의 충돌을 유도하거나, 주요 캐릭터들의 목표의 성취 과정을 단계적으로 보여주거나, 관객들에게 중요 정보를 감추거나, 아니면 영상과 사운드를 이용하는 등 여러 방법들이 있다. 영화 《울프워커스》는 애니메이션답게 영상과 캐릭터들의 대립을 통해 긴장을 유지한다. 특정한 정보의 겹겹의 맥락을 다 이해하지 못해도, 아니 이해하지 않아도 영화 《울프워커스》를 이해하는 데는 문제가 없다. 간명한 대립과 대비의 구조가 그 겹겹의 맥락을 꿰뚫고 명확한 이야기를 실어 나르기 때문이다.

우선 《울프워커스》는 공간적 위치를 대립과 대비의 구조로 사용한다. 권위를 상징하는 호국경은 키가 크고, 늘 말 위에 올라 타 있거나, 아니면 단상 위에 올라가 있다. 그는 로빈의 아빠 빌과 대결을 벌이다 쓰러지지 전까지 보통 영웅적 인물이나 권위적 인물을 잡는 로우 앵글(low angle) 샷으로 잡힌다. 그와 반대로 로빈과 메브는 작고, 그리고 대지에 발을 붙이고 있다. 메브에게 물려 울프워커가 된 로빈에게 메브는 늑대로 사는 법을 가르치는데 그중 가장 중요한 것 중의 하나가 코를 아래로 내리고, 네 발을 사용하는 것이다. 낮게 낮게 얼굴과 몸을 대지에 밀착시키는 것이다. 이 공간적 위치의 차이는 호국경이 제국주의와 독재자를 상징하며, 반대로 로빈과 메브는 식민지 거주자 그리고 민주주의의 옹호자를 상징한다. 호국경에 복종하면서도 딸 로빈을 지키기 위해 가부장의 권위를 지키던 로빈의 아빠 빌은 마지막에 그 자신이 울프워커가 되기 전까지 수직의 거대한 몸집을 자랑하지만, 울프워커가 된 이후에는 늑대의 몸을 수평으로 만들어 대지에 밀착한다.

두 번째 대립과 대비는 각과 원이다. 성과 도시는 늘 각져 있고, 숲은 둥그렀다. 성 내부의 건물들과 도로는 뾰족한 각과 직선을 이루고 있지만, 숲의 나무는 둥그렇고, 숲길은 굽어져 있다. 더구나 숲에서 본 성과 도시는 입체감이라고는 전혀 없는 그저 벽에 그려진 네모처럼 생기가 없다. 또 다른 선의 대립은 캐릭터를 통해 표현된다. 탐욕스러운 인간을 형상화한 호국경과 넉넉한 자연을 상징하는 울프워커인 메브의 엄마 몰(Maria Doyle Kennedy 목소리)은 완전히 다른 선의 형태를 가진다. 권력의 상징인 호국경은 각진 얼굴과 각진 갑옷으로 자신의 몸을 두르고 있지만, 몰은 둥그런 머리에 둥그런 몸을 가지고 있다. 이 선의 대립은 도시와 숲, 문명과 자연의 대비다.

또 다른 대립과 대비는 종교와 세속의 대립과 대비, 혹은 이 대립과 대비를 통한 제국주의 영국과 식민지 아일랜드의 대립니다. 호국경은 늑대와 킬케니 주민들에게 숲을 파괴하고 농경지를 늘리는 것도, 늑대를 몰살하는 것도 모두 주님의 뜻이라고 강조한다. 호국경은 자신의 신을 섬기지 않고, 신에 매이지 않은 자유로운 늑대는 길들여져야 하고, 길들여지지 않는 늑대는 하느님의 영광으로 처단되어야 함을 강조한다.

《울프워커스》 는 신을 향한 세계의 기도와 세속 세상의 노동을 함께 하라는 "기도하고 일하라"(Ora et Labora)는 베네딕토회의 교의를 교묘하게 "노동이 기도"(Work is prayer, 라틴어로 Laborare est orare)라고 바꿔 친다. 나치의 유대인 수용소 정문에 걸려 있는 "노동이 너희를 자유롭게 하리라"(Arbeit macht frei)를 연상시키는 이 말은 일상의 모든 영역을 신의 영역으로 대체하려는 것이며, 종교적 권위를 상징하는 잉글랜드가 이교도인 아일랜드에 강요하는 질서이기도 하다.

《울프워커스》 또한 불과 물의 대립과 대비를 이용한다. 호국경과 영국군의 불은 파괴의 상징이다. 그들은 횃불을 들고 숲에 쳐들어가 숲을 전소하려 든다. 동시에 불은 사회의 질서를 부과하고, 침묵을 강요하는 상징이며, 늑대와 야생을 길들이는 제국과 문명의 상징이다.

대부분의 동화들이 그렇듯 《울프워커스》에서 물은 생명과 잉태의 상징이다. 숲에 내리는 비는 생명을 키우고 활력을 주는 원천이다. 불길이 오르는 것과 달리 늑대들의 거처는 늘 물이 흘러내리는 폭포의 공간이다. 불은 인간이 만든 것이고 외부의 영국군이 가져온 것이며, 물은 자연의 것이고 아일랜드에서 나온 것이다.

사랑의 전 차원: 에로스적 교제, 스토르게적 포용, 필리아적 연대, 아가페적 희생의 치유

로빈 굿펠로는 셰익스피어의 <한 여름밤의 꿈>에 등장하는 요정 퍽의 별칭이다. 퍽은 사랑의 묘약을 뿌리는 사랑의 요정이다. 영화 《울프워커스》의 빌이 딸 로빈을 부를 때 한글 자막은 "로빈"이라 부르지만 영어 자막은 "love"다. 로빈은 모든 대립을 해결자이자 분쟁의 매듭자이다. 로빈으로 상징되는 사랑은 1차원이 아니다. 영화 《울프워커스》의 플롯을 둘러싼 맥락이 여러 겹이듯 사랑 역시 욕망의 사랑으로서 에로스(Eros), 가족의 사랑으로서 스트로게(Storge), 형제자매의 사랑으로서 필리아(Philia), 그리고 무조건 적인 사랑으로서 아가페(Agape)의 모든 차원을 포함한다. 때론 공감, 때론 연대, 때론 투쟁, 때론 치유, 때론 희생의 여러 차원을 감싸는 사랑이 아니라면 제국주의, 점령, 독재, 압제의 촘촘한 맥락을 꿰뚫고 나갈 수 없다.

인간과 늑대의 정체성을 동시에 가진 로빈, 그리고 메브와 그 어머니 몰, 그 자신도 울프워커가 된 로빈의 아빠 빌, 이들은 늑대인간이자 동시에 베어(were, 인간) 울프, 즉 인간늑대이다. 이들에게 늑대는 잠시 머무르는 정체성이 아니다. 인간 자체가 늑대로 변하는 것이 아니라 인간이 잠들면 늑대가 깨어난다. 서양에서 보통 반인반신이 신성함을 내재한 인간이라면, 반인반수는 흉포함을 드러내는 인간이다. 하지만 《울프워커스》의 늑대인간은 흉포함 대신 사랑과 신적 치유능력이 있는 존재로 기존 반인반수의 전복이다.

늑대는 인간의 정체성을 버린 야수가 아니라 그 자체로서 별도의 존재인 것이다. 로빈과 울프워커는 인간과 늑대, 문명과 자연의 다리다. 그리고 그들은 단수가 아니라 공동체다. 그래서 영화 제목은 울프워커Wolfwalker라는 단수가 아니라 울프워커스Wolfwalkers라는 복수다. 로빈과 메브의 사랑은 에로스와 필리아의 사랑이다. 빌과 로빈, 메브와 몰의 사랑은 스트로게의 사랑이다. 그리고 몰이 자신의 숲을 베는 농부를 치유하고, 울프워커인 메브가 늑대를 잡으려고 쳐 놓은 올가미에 걸린 로빈을 구하고, 로빈이 목숨을 걸고 늑대 몰을 구하고, 빌이 몰의 회생이 참여하는 이 모든 것은 조건이 없는 아가페적인 사랑이다.

3차원이 결여한 2차원의 판타지

픽사의 토이스토리가 세상에 나오면서 2차원 카툰(cartoon) 시대는 거했다고 많은 이들이 말했다. 하지만 토이스토리가 비사실적인 장난감의 세계를 리얼리즘처럼 구현하며 2차원 카툰의 패배를 선언했을 때, 사람들은 비로소 2차원 카툰의 진정한 시대가 열린 것을 알게 됐다. 비디오 스타가 라디오 스타를 죽이지 못했고, 영상 통화가 문자 메시지를 추방하지 못하듯, 카툰은 틈새를 살아남는 대신 판타지란 진정한 자신의 영역을 찾았다.

카툰 살롱이 빚어낸 환상의 세계는 3차원 애니메이션의 리얼리즘은 불러낼 수 없는 세계다. 3차원 애니메이션이 실사 영화의 짝퉁 놀이에 취해 있을 때 《울프워커스》는 판타지의 세계를 불러왔다. 입체를 무시한 2차원 세계, 실제와 다른 윤곽 속에 들어섰을 때 관객들은 동화적 상상력을 넘어 상상력의 동화 속으로 들어간다. 《울프워커스》는 그런 의미에서 진정한 동화의 세계를 보여 준 영화고, 그렇기 때문에 동화의 본래적 기능으로서 교훈을 3차원의 리얼리즘 보다 훨씬 더 잘 전달한다. 특히 로빈이 늑대로 변신한 후 보이는 세상은 관객들을 늑대의 시점으로 이끈다. 늑대의 시점에서 세상의 색은 좀 더 단순하고, 윤곽이 고정되어 있지 않고 다이내믹하며, 정확히 어떤 사물 그 자체는 아니지만 그 사물에서 나오는 냄새를 봄으로서 세상을 느끼는 늑대의 시점에 대한 공감은 3차원의 리얼리즘보다는 2차원의 판타지가 더 탁월하다.

로빈과 메브, 몰과 빌, 늑대들이 기존 숲을 떠나 새로운 숲을 찾아 나서는 마지막 장면은 해피엔딩을 위한 타협같아 아쉬움이 남는다. 물론 아이들의 시점에서 보면 납득이 가는 장면이지만 왠지 애니메이션을 형식이 아닌 장르로 만들어, 영화에서 판타지를 히어로물과 애니메이션에 가둔 근대의 시선이 느껴진다. 그 마지막의 아쉬움을 뒤로 하면 관객들은 《울프워커스》는 지브리 스튜디오에서 멈춰선 2차원 카툰의 낡은 미디어에서 새로운 세계를 발견하게 될 것이다.

'문화 > 영화' 카테고리의 다른 글

| 영화 《인 더 하이츠》(In the Heights): 현실을 외면하는 어지러운 플롯과 클리셰에 가려진 노래와 안무 (0) | 2021.06.29 |

|---|---|

| 영화 《쿵후 타이거》(The Paper Tigers): 미국으로 건너간 쿵후 디아스포라, 백인의 지배도 원조(元祖) 중국도 거부하다 (0) | 2021.05.30 |

| 영화 《어나더 라운드》, 모조(mojo)를 상실한 소시민들의 순응을 위한 저항기와 혈중알코올농도 체험기 (2) | 2021.04.22 |

| 영화 《유다 그리고 블랙 메시아》, 밀실형 정치 스릴러와 현장형 역사 다큐의 조우 (0) | 2021.04.14 |

| 영화 《사운드 오브 메탈》, 청점(聽點, point of hearing)을 통한 '정상'(normal)의 탈신화화와 재정의 (0) | 2021.04.10 |